我们在欣赏一幅艺术作品的时候会发现,几乎每一幅动人的作品背后都会有一个感人的“故事”,了解了这个“故事”,我们就更容易走近作者、走进时代、跨越时空,与作者形成情感上的共鸣,更深切地感悟到绘画本身所要传递的语言及思想情感。这个“故事”即本幅画的创作背景。学生的作品在技法上虽远不及大师的作品,但若要探究每幅画背后的“故事”,却十分生动!

“展评学习法”在我校开展以来,已取得很大成果。聆听蒋芳老师的数学课,更是给了我很多新的思考,作为一名美术老师,我也一直在探索:美术课上的展评将如何入手呢?因此,我也曾请教过其它学校在我们学科上做的较为成熟的老教师,由于艺术表现并无绝对是非对错,而单单就美术的一些知识概念进行展评,教学目标定位又太低,教学重难点不突出,所以在上学期的美术课上,我最终决定在原本的教学评价这一部分进行试验。

一、试验课题:苏少版七上教材《多变的色彩》。

二、教学目标:

1、知识目标:了解色彩基本知识,知道明度、纯度和色相。

2、技能目标:能在了解色彩基本知识的基础上,运用色彩渐变的方法进行表现。

3、情感目标:能够运用色彩表达自己的感受与情感。

三、教学重、难点:

1、重点:在了解色彩基本常识的基础上,运用明度、纯度或色相渐变的方法进行色彩创意和设计。

2、难点:合理利用色彩进行表现,能将自己的感情表达出来。

针对本课的教学目标和重难点,我认为本课偏向色彩构成,于是,设计作业如下:

1、作业主题:用图形和色彩设计一个手机壳。

2、具体要求:

①设计一个图形,并为其填色;

②选择色相、明度、纯度渐变进行填色表现;

③请在你的作品右下角写上你所用的渐变名称,对你的作品用简短的话语进行描述。

有了课前的教学引导和教师创设的创作环境“为手机壳进行色彩设计”,学生们可谓是画劲十足,加之我要求每个学生都必须上台进行展评,大家也就比平时更添了几分认真。在一两个班进行尝试之后,我发现有的学生画的很好,但却不擅于表达,呈现的作品也愈显普通;而有的学生虽然画功一般,但在他/她的三寸不烂之舌之下,传递出他/她想表达的情感,拉近了观者和作者的距离,作品也显得愈发出彩。为了引导每位学生都能尽可能表达自己的创作“故事”,我试着提出展评的几个角度,让不擅于表达的同学将自己想说的话先用关键词记录在作品旁边,如此一来,学生们上台也就有了些许底气,效果比之前好了很多。

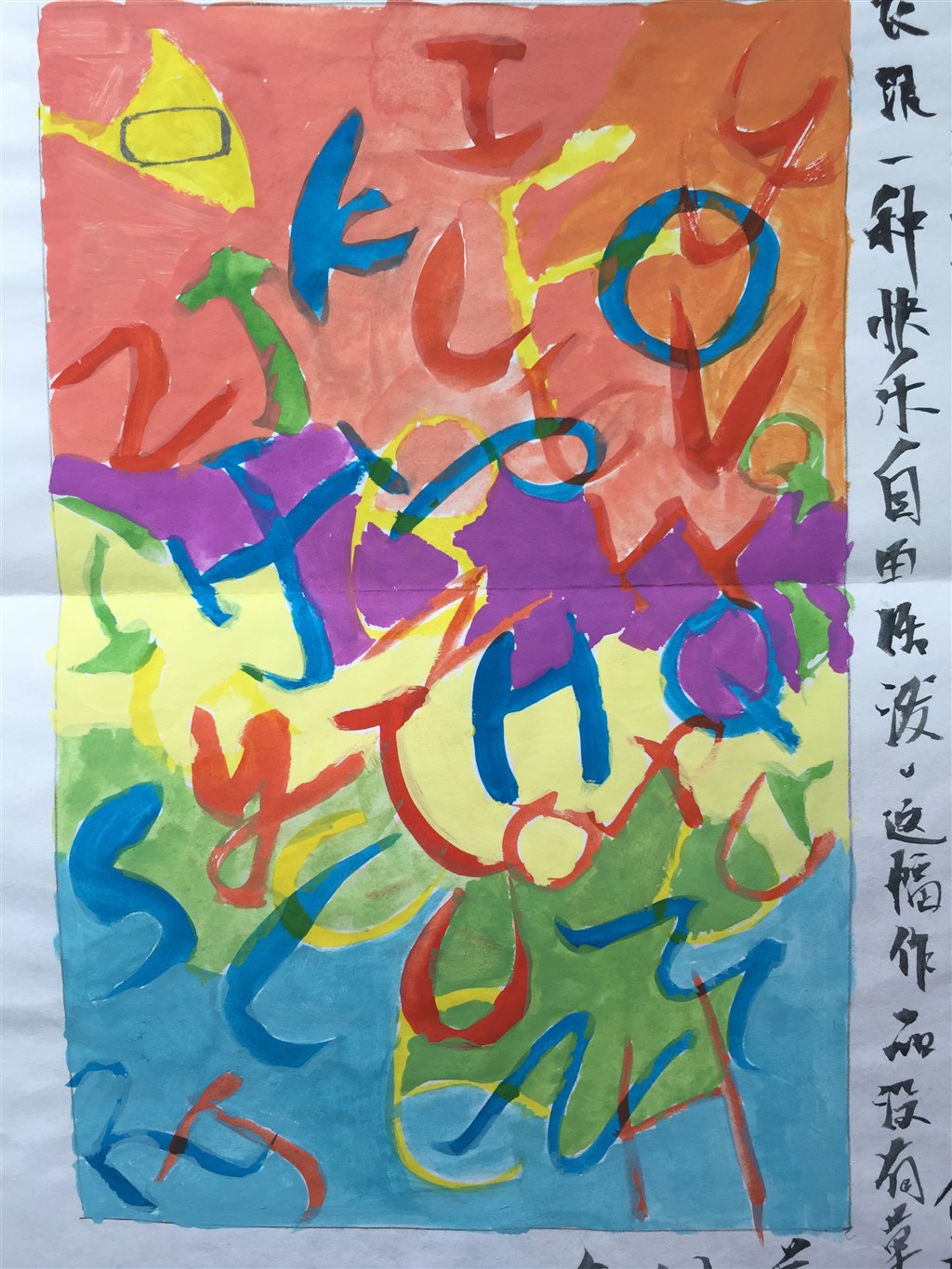

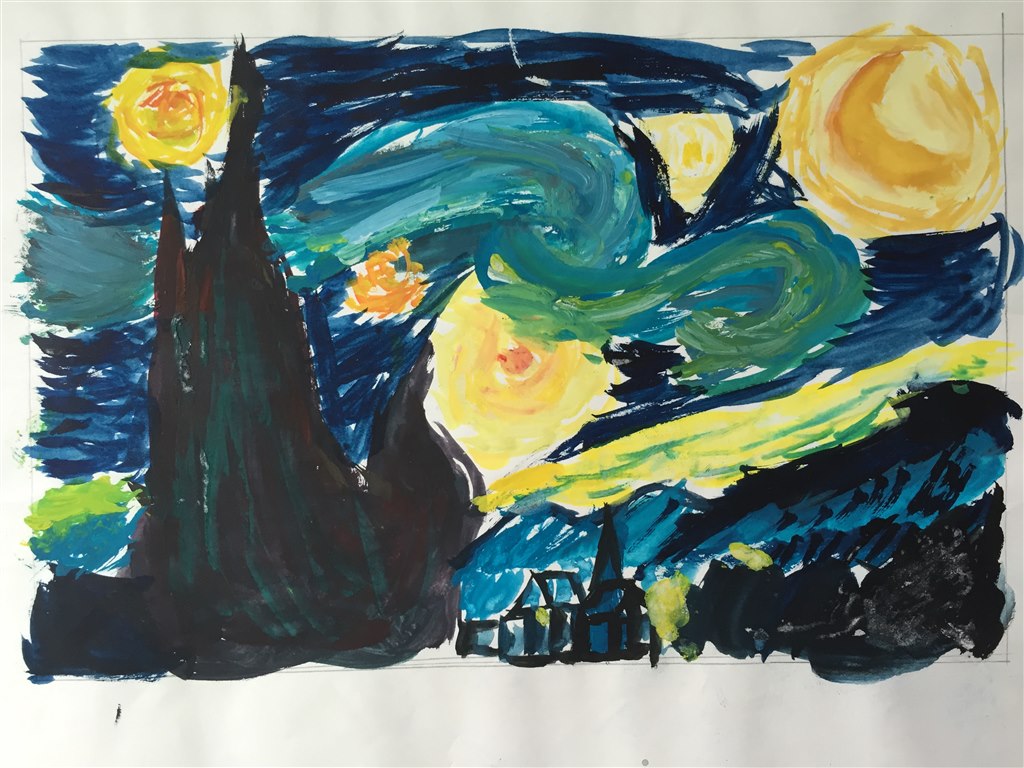

八(5)班的徐子涵说道:“那次我正巧在背英语单词,发现字母的造型十分有意思,加之我那天的心情很不错,因此我就创作了这幅画。同学们,你们能感受到我当时欢快的心情吗?”他的画以暖色调为主,色彩足够鲜亮,字母互相穿插的造型显得很是活泼。八(8)班的张睿在绘画之初就跟我进行了交流,展示作品的时候,全班都沸腾了,她说:“我喜欢梵高,喜欢《星月夜》,虽然是临摹,但我画了好几遍才感受到梵高的笔触和他创作时的激情,画面对比很强烈,但同一色系的颜色很不好把控,原来这幅画难度还是很高的。”

光是自己说还不够,展示者还要接受其他同学对自己学习成果的评点、质疑,这也是“展评学习法”最大的亮点,我从尝试看出,学生还是很喜欢这种方式的,平时的课堂几乎都是教师对学生的回答提出质疑,被提问的学生很多都不敢对教师的质疑有所回应,但在“展评学习法”中就不同了,通过观察,我发现提问者敢于去质疑,而被提问者也敢于去反驳,由于对话的两者都是学生,他们的底气也更足了、更有自信了。学生相互交流的过程,不仅锻炼了他们的思考方式、倾听能力和语言表达交流能力,而且对教师也有很大的促进,学生看待作品的思维方式有时甚至可以弥补教师思维中的一些不足,他们的一些富有创意的想法经常使我脑洞大开,不禁感叹他们的想象力实在是太丰富了!

通过尝试,我觉得美术课的展评可能更多的是分享,大家在一起分享绘画经验、分享自己的创作认识和感受,一起探讨交流绘画表现和欣赏的角度,在并无绝对对错、好坏之分的艺术世界中勇敢展现自我。

以上是我在“展评学习法”尝试中的一些想法,还有更多的探索及思考需要继续。“真理在碰撞中才会闪现火花”,我想,教学相长,这种“火花”不仅对于学生,而且对于老师也是非常有利的,学生在互动的过程中进行自主学习,课堂学习效率才能达到最大化。

常州市清潭中学博客

常州市清潭中学博客